1975年,云梦睡虎地秦简出土,震惊世界;2021年,同样在云梦,战国简牍类文物“中华第一长文觚”在云梦另一处——郑家湖墓地被发现。在这座小小的县城里,陆续发掘的简牍,总在不断给我们惊喜。是谁,化腐朽为神奇,将这厚重的历史画卷一一展开?又是谁,让简牍背后的故事,得以绵延接续、代代相传?

百姓故事,专家视角。由湖北省社科联、湖北广播电视台、湖北省委网信办联合主办,湖北电视综合频道联手长江云推出的系列理论故事节目《是这个理》第111期:简牍焕新。让我们和中共湖北省委党校林昭老师一起前往云梦,感受千年简牍的历史回响。

让千年文物“活”起来

木觚,是纸张发明之前中国人的重要书写载体。2021年11月,湖北省文物考古研究所联合云梦县博物馆在云梦郑家湖墓地开展考古工作,发掘出土一件战国晚期长文木觚。觚上以秦隶字体书写约700字,字迹清晰可见,记载了谋士游说秦王知足停战的故事,是迄今我国考古出土的年代最早、篇幅最长的战国简牍,因此被誉为“中华第一长文觚”。

千年简牍重见天日,从它和这个世界接触的第一秒开始,文保工作者就在与时间赛跑。出土后的简牍,紧接着就被送到荆州文物保护中心进行修复和保护。

荆州出土文物众多,境内屡有重大考古发现,简牍也在其中。如何对它们进行更好的保护?这也是荆州文物保护中心主任方北松一直思考的。37年来,荆州文物保护中心不断攻克技术难题,创新保护方法,独创简牍脱色、脱水工艺,共修复简牍10多万枚,已经为国内27个省市、120多家文博单位提供文物保护技术支撑,完成全国80%以上的饱水简牍修护。他们的研究,还在继续。

让冷门绝学“牍”得懂

“我们今天主要读的是《秦律十八种》的《田律》……”在武汉大学简帛研究中心,鲁家亮正在和学生们一起阅读简牍,像这样每周一次的简牍诵读课,他已经坚持了16年。鲁家亮说,自己与简牍结缘,就是在简帛研究中心主任陈伟当年的一堂简牍课上,那些在教材里面看不到、需要从简牍中挖掘的内容深深吸引了他。

2002年,鲁家亮开始攻读历史文献学硕士学位,主攻战国秦汉出土文献研究。1975年出土的云梦睡虎地秦简是他们课程中非常重要的一块,不过他发现,要真正读懂这些内容,还真不是个简单的事儿,需要掌握历史学、考古学、汉语言等不同学科的知识,来作为解读简牍的知识背景。

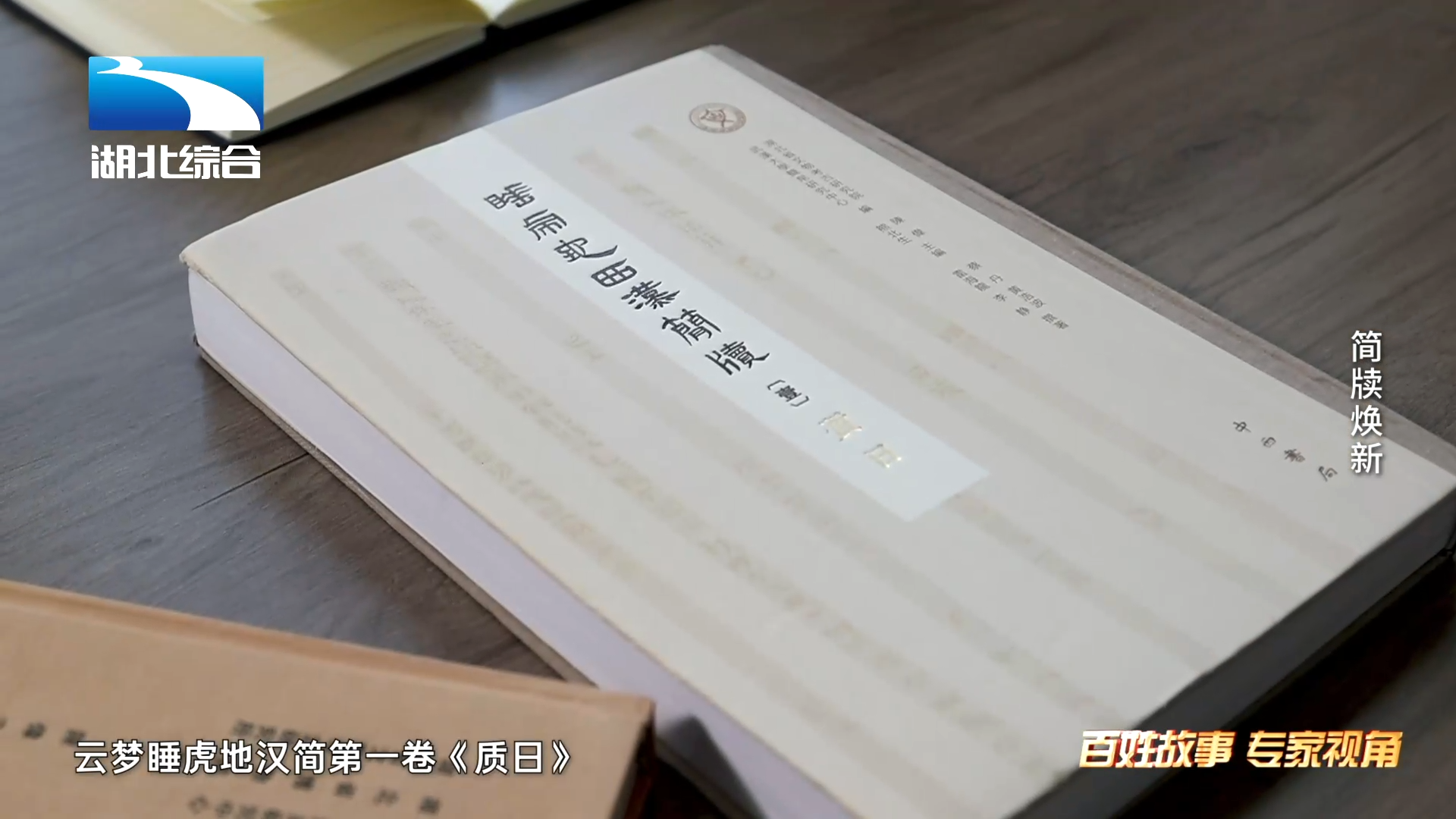

2024年年初,云梦睡虎地汉简第一卷《质日》正式发布,为大众呈现了名叫“越人”的基层小吏连续14年的汉代“日记”,为研究西汉早期的政治、经济、社会和文化提供了丰富的第一手资料。

团队成员6人,历时7个月,才从9000余枚碎片中找出8个残片,基本复原出一枚完整的《质日》简,复原工作异常艰巨。“这就像我们把14年的日历全部切碎,放到洗衣机里转一会再掏出来,然后先拼好,再复原回去。”团队成员黄浩波透露,由于长时间面对电脑工作,普通的眼药水对团队成员们已经没有了效果。

在纷繁的线索中找寻突破口,于字里行间一次次接近真相,在日复一日的研究和探寻中,那些穿越时空的见与闻,在团队的共同努力下,从历史深处走入公众视野。现在,鲁家亮已经从当年的一名求学者升级为引路人,武汉大学简帛中心也走过了20年的风风雨雨,曾经的“冷门绝学”受到了越来越多年轻人的青睐。

让千年书法传下去

在孝感市云梦县黄香小学,一场关于睡虎地秦简的书法文化课堂正在进行。“有没有哪位同学知道,睡虎地秦简的墓主人叫什么?”孝感市云梦县文化馆书法教师李文涛向学生们介绍着睡虎地古墓主人和秦简书体古隶。李文涛表示,书法在古代是记录历史的载体,他希望通过书法这一媒介,让更多人了解云梦和睡虎地秦简,并将这一文化传承下去。

2022年,孝感市云梦县成立秦简艺术研究中心,并开设了秦简书法课堂。起初,由于秦简文字难以辨认和书写,学生们兴趣不大,教学面临很大挑战。为打破这一局面,李文涛他们安排学生们参观博物馆,感受现场书写的魅力,并专门开设了说文解字的理论课,将古文字知识融入教学。如今,秦简书法课堂已经吸引了30多名学生参与。此外,云梦县文化馆还为本地教师开展秦简书法培训,希望能将本土文化特色传播得更广。

2024年11月4日至6日,习近平总书记在湖北考察时强调,要继续加强考古研究,提高文物保护水平,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚实支撑,让中华文明瑰宝永续留存、泽惠后人,激励人们不断增强民族自豪感和自信心。简牍,从历史深处走来,经文保人员悉心守护,重现世间。它走进生活,于长江文化关枢之地,凭独特魅力传承中华文明,为多彩厚重的长江文化增添一抹亮色,在新时代绽放光芒。